Das Europäische

Parlament (EP) mit

Sitz im Straßburg hat 732 Abgeordnete, davon

99 aus Deutschland. Das Parlament vertritt derzeit 455 Millionen

EU-Bürger in 25 Mitgliedsstaaten. Die Abgeordneten

schließen sich in übernationale Fraktionen zusammen, die

nicht nach ihrem Herkunftsland sondern nach ihrer

Fraktionszugehörigkeit vereint im Plenarsaal sitzen. Das EP

wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten und 14

Vizepräsidenten für eine halbe

Wahlperiode.

Zwölf Wochen

pro Jahr finden Plenarsitzungen statt. In der Zwischenzeit tagen

die

24 ständigen Ausschüsse und Fraktionen in Brüssel, um einen

fortwährenden Kontakt zur Kommission und zum Rat zu

ermöglichen. Es unterhält ein Generalsekretariat in

Brüssel und Informationsbüros in den Hauptstädten

der Mitgliedsstaaten. Das EP wird alle fünf Jahre

gewählt, das nächste Mal am 2014.

Die Bedeutung des EP

ist durch mehrere Vertragsänderungen in den vergangenen Jahren

deutlich gestiegen. Es muss immer mehr Beschlüssen des

Ministerrates zustimmen, bevor diese in Kraft treten können.

In der Praxis hat dies dazu geführt, dass Vertreter des

Parlaments frühzeitig an der Entscheidungsfindung beteiligt

werden.

Im Wesentlichen gibt

es in der Union vier verschiedene Verfahren zur

Gesetzgebung:

Erster Schritt ist immer ein Vorschlag

(Gesetzentwurf) der EK, der von Rat und Parlament angefordert

werden kann.

-

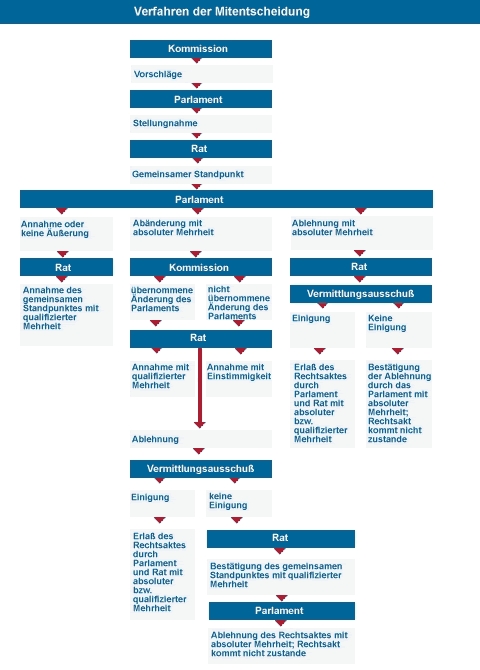

Im Mitentscheidungsverfahren, das

für etwa aller Beschlüsse der EU gilt,

sind Ministerrat

und Parlament gleich berechtigt an der Gesetzgebung beteiligt. Der

Vorschlag geht zur ersten Lesung ins Parlament, das eine

Stellungnahme abgibt, und zum Rat, der einen Gemeinsamen Standpunkt

beschließt. In der zweiten Lesung kann das EP den Gemeinsamen

Standpunkt billigen, mit der absoluten Mehrheit ablehnen oder

abändern. Der Rat kann nun alle Änderungen des EP mit

qualifizierter Mehrheit bzw. einstimmig billigen, wenn die

Kommission die Änderungen abgelehnt hat. Billigt der Rat die

Änderungsvorschläge nicht, kann ein Vermittlungsausschuss

binnen sechs Wochen einen Kompromiss aushandeln. Wird ein

Gemeinsamer Entwurf gefunden, müssen Parlament und Rat ihm in

der dritten Lesung zustimmen, damit er zum Rechtsakt wird (Art. 251

EG).

-

Im Zusammenarbeitsverfahren kann

das Parlament Änderungen nur vorschlagen, jedoch nicht

durchsetzen, sofern der Rat die Änderungen einstimmig ablehnt.

Dieses Verfahren wird ausschließlich in der Wirtschaftspolitik

angewendet (Art. 252 EG).

-

Im dem

älteren Anhörungsverfahren (Agrarpolitik)

hat das Parlament nur eine beratende Funktion.

-

Das Zustimmungsverfahren wird bei

Verträgen zum Beitritt oder zur Assoziierung weiterer Staaten

bei Schaffung neuer Strukturfonds, bei Übertragung von

Aufgaben an die Europäische Zentralbank (EZB), bei Ernennung

der Kommission und des Kommissionspräsidenten sowie bei der

Verhängung von Sanktionen an Mitgliedsländer mit der

absoluten Mehrheit angewendet.

Mit

dem Budgetrecht hat das EP die Befugnis,

den jährlichen Haushaltsplan als Gesetz zu verabschieden. Das

EP und der Rat sind für Beratung und Feststellung des

Haushalts der Union zuständig (Haushaltsbehörde). Bei

allen Ausgaben, die sich nicht direkt oder indirekt aus

Vorschriften der EU-Verträge ergeben (nichtobligatorische

Ausgaben), hat das EP das letzte Wort in Höhe und Verteilung.

Das sind in etwa die Hälfte der Gesamtausgaben und damit

für die Weiterentwicklung der EU besonders wichtige: Sozial-

und Regionalpolitik, Forschung, Umwelt etc. Bei den obligatorischen

Ausgaben kann das Parlament Änderungen vorschlagen.

Möglich ist auch, den Haushaltsentwurf insgesamt

abzulehnen.

Etwas weniger als

die Hälfte der Eigenmittel der EU wird

für die gemeinsame Agrarpolitik ausgegeben,

ein weiteres Drittel gilt der Förderung benachteiligter

Regionen.

Eine

zusätzliche wichtige Aufgabe des EP ist es,

seine Kontrollrechte Rat und Kommission

gegenüber auszuüben. Es muss der Ernennung einer neuen

Kommission und ihres Präsidenten zustimmen; mit der Mehrheit

der Abgeordneten kann sie einem amtierenden Kommissar das Vertrauen

entziehen bzw. mit der Zweidrittelmehrheit eines Misstrauensvotums

die ganze Kommission zum Rücktritt zwingen.

Außerdem muss

am Anfang einer Ratspräsidentschaft ein Arbeitsprogramm und am

Ende ein Rechenschaftsbericht vor dem Parlament abgelegt werden,

ebenso bei Gipfeltreffen. Weitere Kontrollmöglichkeiten des EP

sind monatliche Fragestunden bei Rat und Kommission, Debatten

über den Gesamtbericht der Kommission und die Einsetzung von

Untersuchungsausschüssen bei Verdacht auf Verstöße

gegen das Gemeinschaftsrecht. Auch die EZB muss einen

Rechenschaftsbericht ablegen und vor den Parlamentsausschüssen

Rede und Antwort stehen. Bei Fragen zur Gemeinsamen Außen- und

Sicherheitspolitik (GASP) kann das EP Stellungnahmen abgeben, die

vom Rat berücksichtigt werden müssen. Das EP soll eine

unabhängige Kammer sein, die vor allem den Interessen der

Bürger verpflichtet ist.

In der EU gibt es

ca. 342 Mio. Wahlberechtigte, jedoch hat die

Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament zuletzt

auf 43,0 % (1999: 45,2 %) abgenommen. Dies

zeigt das mangelnde Interesse seitens der

Bevölkerung, auf das politische Geschehen in der EU

Einfluss zu nehmen. Einige Gründe spielen dabei eine Rolle:

Die Politiker unternehmen nicht ausreichend Bemühungen, ihre

Wähler genügend zu informieren und einzubinden; auch in

den Medien sind Europa- Themen untergewichtet. So kommt es, dass

sich viele nicht direkt von der EU- Politik betroffen fühlen

und diese als bürgerfern empfinden. Aufgrund der geringen

Wahlbeteiligung lässt sich hinterfragen, wie weit die EU durch

die Bürger demokratisch legitimiert ist. Für die Zukunft

wird es wichtig sein, dass dem EP als einzig direkt gewähltem

Organ auf EU-Ebene noch mehr Entscheidungsgewalt und Kompetenzen

übertragen werden. Gefordert wird die Ausdehnung des

Mitentscheidungsverfahren auf alle Politikbereiche; die

Außen-, Sicherheits-, Innen- und Justizpolitik sollen

vergemeinschaftet werden. Ziel wäre ein einheitliches

europäisches Wahlverfahren und die Benennung des

Kommissionspräsidenten durch das EP. Dies wirft wiederum die

Frage auf, ob die angestrebte politische Einigung Europas in einem

Bundesstaat mit eigener Verfassung münden

soll.

Die Rechtsakte der

EU-Organe:

-

Verordnungen sind in der

gesamten EU gültige und verbindliche Gesetze, die über

dem nationalen Recht stehen.

-

Richtlinien sind

Weisungen an die EU-Staaten, nationale Gesetze oder Vorschriften zu

ändern oder neu zu erlassen, um ein verbindlich vorgegebenes

Ziel zu erreichen (Art. 249 EG). Ein großer Teil der in

Deutschland erlassenen Gesetze beruht auf der Umsetzung von

EU-Richtlinien. Für die Bevölkerung ist es somit meist

schwer erkennbar, wie viel Einfluss die Europäische Union

gerade auf nationale Gesetze hat.

-

Entscheidungen sind

Rechtsakte, die Einzelfälle verbindlich

regeln.